![]()

Del surco agrícola de Dionisio Pulido en Michoacán, a la torre que emerge del malpaís: la historia del volcán que hace 83 años nació ante sus ojos y transformó territorio, ciencia y memoria

El 20 de febrero de 1943 la tierra se abrió en una parcela de Cuitzyutziro en el pequeño poblado de Parícutin y dio origen al volcán más joven del continente. Durante nueve años modificó la geografía purépecha, desplazó comunidades y dejó un registro científico sin precedentes. Décadas después, aquel relato leído en un libro de texto gratuito de Lengua Nacional, de cuarto grado, despertó en un niño una fascinación que convertiría un episodio geológico en una historia personal y colectiva

Dionisio Pulido Mateo salió el sábado 20 de febrero de 1943 hacia su parcela en la joya —una depresión natural del terreno, una hondonada fértil rodeada por pequeñas elevaciones, como se les conoce en la geografía rural de Michoacán—, llamada Cuitzyutziro. La tierra se recoge allí como en una vasija; el agua se concentra y el maíz prospera con mayor vigor.

Aquella tarde la meseta purépecha ofrecía una escena agrícola común: surcos abiertos, yunta en marcha y polvo suspendido en el aire. Había salido temprano desde Parícutin para atender sus borregas en compañía de su esposa, Paula Rangel de Pulido, y revisar sus terrenos. Más tarde regresó, dio instrucciones a su ayudante Demetrio Torres para desuncir los bueyes y llevarlos a beber agua, habló con Paula para que volviera al pueblo y caminó hacia la falda del cerro oriental circunvecino.

Caminaba con el cuerpo acostumbrado al terreno. Su rostro parecía tallado por luz dura: pómulos marcados, mandíbula firme y frente amplia donde el sol cae sin intermediarios. Las cejas densas protegían unos ojos atentos al horizonte. La piel tostada, curtida por temporadas agrícolas, guardaba pequeñas manchas dispersas por el tiempo y el clima. En la barbilla y en las mejillas asomaba una barba irregular; el bigote se fundía con esa aspereza. El sombrero de palma domaba la verticalidad del sol. La camisa clara de manta, suelta, dejaba ver antebrazos fuertes; el pantalón grueso y los huaraches recogían el polvo fino de la meseta. Cada prenda respondía al trabajo.

Desde hacía más de ocho días la región registraba temblores reiterados. A las cinco de la tarde sintió un movimiento distinto, acompañado de estruendos. Su hijo Crecencio llegó a la carrera, casi sin aliento, para decirle que había escuchado un ruido extraño que provenía del fondo de la tierra.

Dionisio aguzó el oído. Percibió un gruñido sordo y prolongado que parecía desplazarse bajo sus pies. Entonces observó que una grieta abierta en el terreno comenzaba a ensancharse. Según el testimonio recogido décadas más tarde por el académico Pedro Corona Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la tierra “se hinchó y se levantó dos o dos metros y medio”, mientras un polvo fino gris, como ceniza, empezó a elevarse con un chillido continuo y un olor penetrante a azufre.

Intentó asegurar la yunta; buscó a Paula, buscó a su hijo, buscó a sus animales. Durante un instante creyó que el agua del rancho había desaparecido por efecto de la grieta. En ese desconcierto invocó al Señor de los Milagros, imagen venerada en la región. Después montó su yegua y galopó hacia Parícutin. Allí encontró a su familia y a vecinos que lo creían perdido.

El fenómeno comenzaba en una parcela; en pocos minutos se convertiría en asunto municipal. Dionisio acudió con Agustín Sánchez, jefe de la tenencia de la tierra, y juntos avisaron a las autoridades de Parangaricutiro, situada a unos 4.5 kilómetros del centro eruptivo.

Aquel campesino quedaría inscrito en la historia como el primer testigo. Años más tarde, José Revueltas lo llamaría “el único ser humano dueño de un volcán y dueño de nada”, frase que condensa el destino de quien vio surgir una montaña en su propio campo.

Los apuntes de Corona Chávez fueron publicados en Gentesur / La Revista de México, con motivo del 60 aniversario del Parícutin, acompañadas de espléndidas e impactantes imágenes del talentoso fotógrafo Rafael García. En una de ellas aparece Gerardo Murillo, el Doctor Atl, escalando la montaña humeante.

La escena del libro escolar

Muchos años después, en el sur tropical, en Tapachula, Chiapas, otro punto distante del país, un niño abría su libro de Lengua Nacional de cuarto grado.

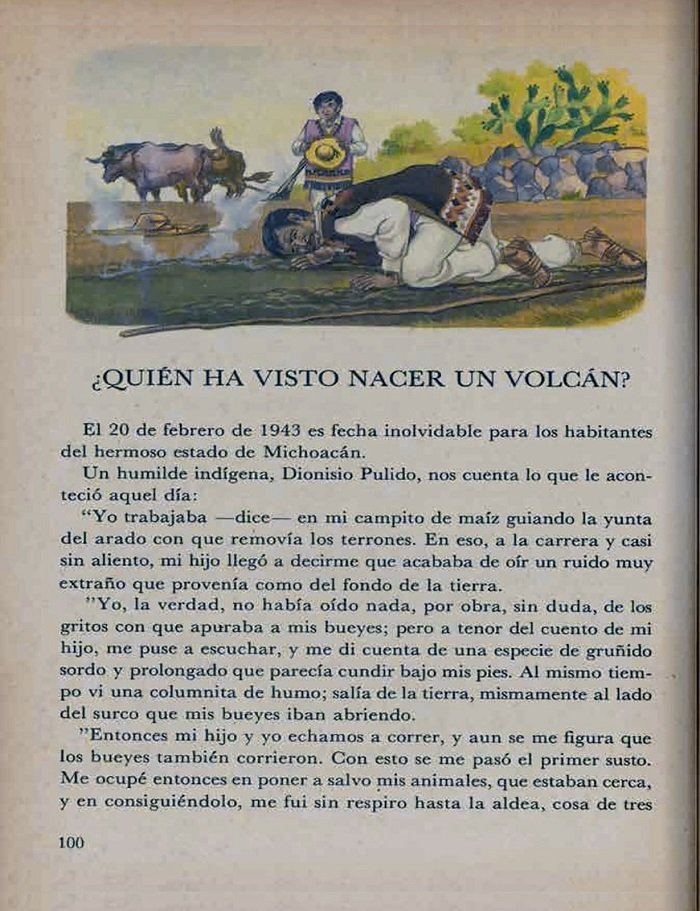

Las páginas 100 y 101, impresas en papel Revolución, estaban ligeramente amarillentas. El título preguntaba con sencillez directa: “¿Quién ha visto nacer un volcán?”

“El 20 de febrero de 1943 es fecha inolvidable para los habitantes del hermoso estado de Michoacán”. Así comenzaba. Luego la voz de Dionisio irrumpía en primera persona: “Yo trabajaba en mi campito de maíz guiando la yunta del arado…”

El hijo aparecía primero, anunciando el ruido extraño. Después venía el gruñido bajo los pies. Luego la columna de humo. La noche traía explosiones continuas. A la mañana siguiente surgía una altura de ocho metros; una semana después superaba los cien; diez semanas más tarde alcanzaba más de trescientos.

El texto traía una ilustración que aún recuerdo con nitidez. Dionisio inclinado, la oreja casi pegada al suelo; su hijo a unos metros. El humo ascendía vertical, ordenado. El trazo era sencillo, colores planos, proporciones amables. El volcán parecía caber dentro del marco pedagógico.

Para un niño, la escena resultaba clara: un hombre atento, un campo sereno, una señal que asciende hacia el cielo. La violencia quedaba suavizada por la tinta. La tierra se abría con una moderación didáctica.

En cuanto terminé de leer, pedí permiso a mi joven maestra para salir al patio de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Salí con el libro en la mano como si fuera instrumento de medición. Necesitaba comprender qué significaban geológicamente ocho metros de un volcán, qué significaban cien, qué eran trescientos, creciendo semana tras semana.

Miré las bardas del centro escolar y levanté la vista más allá. Entre palmeras calculé alturas. Allí, a lo lejos, se recortaba la silueta verde del Volcán Tacaná, con sus 4 mil 92 metros, guardián antiguo del confín con Guatemala. Permanencia y surgimiento frente a frente.

En ese contraste comenzó mi fascinación. Años después, el doctor Fernán Pavía Farrera me narraría la erupción del Tacaná de 1903, de carácter explosivo leve, con emisión de ceniza y gases principalmente en el flanco suroeste. Algunas fuentes ubican actividad fumarólica relevante también en 1949 y 1986.

En los años setenta escalaría ese volcán hasta pernoctar en pleno cráter, acompañado por compañeros de preparatoria y guiados por Alfonso Bante, Evaristo Gutiérrez Cadena y su hermano José Luis, junto con Pedro Gamboa Durand, Mario Rodríguez Olmos, Pablo Guadalupe Santiago, Francisco Méndez Navarro, Otto Pinto, Manuel Castellanos, Quique Navarro, Chong Chiu, Félix Cortés, Sergio Olivera, Carlos Meléndez, Javier Camas, Luis Blanquet, Paco Ocaña Lutmann, Enrique Muñoz, Félix Cortéz Natarén, Jesús Ocaña Segovia y Hugo Vera Farrera.

Mientras ascendía pensaba en Dionisio. Él vio emerger la montaña desde abajo. Nosotros buscábamos la cumbre; a él la cumbre le surgió frente a los pies.

Entre el agricultor de Cuitzyutziro y el niño del patio escolar corre una línea subterránea. La erupción de 1943 abrió un edificio volcánico y despertó una curiosidad persistente. El libro sembró asombro; el acta fijó memoria; la ciencia explicaría el proceso.

El Parícutin permanece como cono joven en la meseta purépecha. La joya fértil se convirtió en cráter; el surco agrícola pasó a la geografía mundial.

Cada vez que vuelvo a esas páginas escucho el primer temblor e imagino la columna inicial de humo. La montaña nació en un campo de maíz y dejó constancia de que la tierra conserva energía suficiente para rehacer paisajes y biografías.

El acta de nacimiento: hora, nombres y coordenadas

El 21 de febrero de 1943, a las diez de la mañana, el Salón de Actos del Ayuntamiento de Parangaricutiro abrió sesión por citatorio urgente. La hoja llevaba el sello oficial en la parte superior; el municipio convocaba a sus hombres mientras, a pocos kilómetros, la tierra seguía respirando fuego.

Presidía el regidor Felipe Cuara Amezcua, en funciones de Presidente Municipal. Lo acompañaban el síndico Félix Anducho y los regidores Rafael Ortiz Enríquez, Ambrosio Soto y Rutilo Sandoval. Comparecieron Agustín Sánchez, jefe de la Tenencia de la Tierra de Parícutin, y el propio Dionisio Pulido Mateo, agricultor de la joya de Cuitzyutziro.

La hora quedó fijada con exactitud: el sábado 20, hacia las 17 horas, en la joya situada al oriente de Parícutin, había surgido una fogata cuya naturaleza resultaba desconocida. A las 18 horas, Agustín Sánchez y Pulido informaron al presidente municipal. El fenómeno dejaba el surco y finalmente entraba en un acta.

La declaración de Dionisio fue asentada paso a paso: salida temprana para atender borregas junto a su esposa Paula Rangel de Pulido; regreso alrededor de las 16 horas; instrucción a su ayudante Demetrio Torres para desuncir los bueyes; recorrido hacia la falda del cerro oriental; temblor y estruendos a las 17; aparición de largas lenguas de fuego y densas humaredas; finalmente, escape hacia el pueblo.

El presidente municipal acudió al sitio acompañado por los denunciantes. No bastaba la noticia y el inusual fenómeno precisaba una inspección directa. Tras observar el paraje, el cabildo reconoció la naturaleza volcánica del suceso y discutió el nombre del nuevo edificio geológico. Por unanimidad se acordó denominarlo Volcán de Parícutin, en atención al poblado más próximo, distante kilómetro y medio.

El escribano descendió entonces a la precisión topográfica: zanja abierta entre parcelas de cuatro propietarios, en el paraje llamado Llano de Quitzocho —nombre antiguo que los agricultores utilizaban para designar esa franja abierta de la meseta—; altitud media de 2,280 metros sobre el nivel del mar; coordenadas 19° 19’ norte y 102° 19’ oeste de Greenwich. La montaña tenía latitud y longitud antes de tener forma definitiva. Firmaron el acta Felipe Cuara Amezcua, Rafael Ortiz Enríquez, Rutilo Sandoval y Félix Anducho. El volcán quedaba inscrito en papel.

La investigación también me obligó a corregir una costumbre arraigada. Durante años, como millones de mexicanos, pronuncié el nombre del volcán con acento final: Paricutín. Sin embargo, la forma correcta es “Parícutin”, con acento prosódico en la penúltima sílaba. El topónimo proviene del purépecha y, al incorporarse al español, conserva su acentuación llana original. La tilde en la “í” se usa en algunos textos para evitar que la fuerza de voz se desplace hacia la última sílaba por influencia del uso popular. Decir “Parícutin” no es una afectación académica, sino un respeto a la forma histórica y lingüística del nombre.

El 8 de marzo: fuego, traslado y consigna

El 8 de marzo de 1943 una nueva acta recogió la aceleración del paisaje. Esta vez la hora quedó fijada con mayor precisión: 17:30 del sábado 20 de febrero, en el terreno denominado ‘Cuiyutziro’, pequeña propiedad del señor Dionicio Pulido —así, con ‘c’, lo consigna el escribano—. La grafía revela prisa o descuido, porque la tierra ya imponía su ritmo.

El documento incorporó comparaciones que delatan asombro: humillos “a manera de serpientes”; calentamiento del suelo y un estruendo comparable al descorche de una botella de sidra. La columna de humo había resultado visible hasta en Uruapan, distante unos 25 kilómetros del Parícutin. El fenómeno adquiría alcance regional.

La evacuación comenzó con camiones enviados por autoridades uruapenses. Familias enteras emprendieron traslado mientras el cono crecía. El lunes por la tarde, hacia las 17:30, el sacerdote Javier Hernández dispuso trasladar la imagen del Cristo “Señor de los Milagros” desde el antiguo Templo de San Juan Parangaricutiro hacia Corupo, ubicado a unos diez kilómetros. El desplazamiento civil avanzaba acompañado por traslado devocional.

En 1944 la lava alcanzó el poblado y cubrió casi por completo el templo; sólo la torre y parte de la fachada permanecieron erguidas entre la roca solidificada. Hoy esas ruinas emergen en medio del “malpaís” —como se le denomina en España y México a ese terreno áspero y quebrado formado por lava solidificada—, y constituyen el punto de convergencia de quienes visitan la región. Se camina sobre piedra negra hasta llegar a la torre que resiste, vertical, como si aún custodiara el antiguo pueblo sepultado.

El acta consignó quiénes permanecieron: Felipe Cuara, Salvador Cuara Amezcua, Juan Chacope, Cayetano Murillo, José Cisnero, José Ma. López, Luis Cuara Amezcua, Rutilo Sandoval y Antonio Vargas. Nombres propios frente al fuego. En tanto el cono volcánico levantaba su silueta, el municipio afirmaba su orden republicano. El fuego avanzaba; el Estado registraba.

La hoja oficial del acta, suscrita por el presidente municipal, concluyó con la fórmula institucional de la época, escrita en mayúsculas: “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” Felipe Cuara Amezcua

El volcán observado: ciencia, prensa y memoria

Tres días después de que el suelo se abriera en la joya de Cuitzyutziro, el 23 de febrero de 1943, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional envió a la zona a un geólogo y a un topógrafo. México vivía en el contexto global de la Segunda Guerra Mundial; en la meseta purépecha comenzaba otro frente: el del conocimiento organizado.

El ingeniero Ezequiel Ordóñez Aguilar entonces tenía 76 años y dedicado más de medio siglo al estudio de la geología mexicana. Desde finales del siglo XIX había publicado trabajos sobre rocas eruptivas, realizó expediciones científicas al Popocatépetl, participado en la Comisión Geológica Nacional y contribuido al desarrollo de la geología petrolera del país.

En 1943 era Vocal geólogo de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC), organismo que buscaba articular la investigación científica mexicana en un momento de modernización institucional.

Su presencia en el volcán representaba la respuesta organizada de la ciencia mexicana. El volumen El Parícutin en 100 imágenes. Historia gráfica del nacimiento del volcán más joven de América, de Lucero Morelos Rodríguez, 2022, consigna que, pese a encontrarse en la culminación de su vida, su condición física le permitió estudiar el fenómeno directamente en el sitio. Ordóñez llegó acompañado de su esposa, hija, yerno y nietos, además de Abraham Carreño, su ayudante de campo. El campamento científico tuvo así un carácter familiar que contrasta con la imagen tradicional del investigador aislado.

El nombre de Carreño figura en trabajos académicos posteriores que reconstruyen las mediciones tempranas del volcán y señalan que realizó ascensos de reconocimiento al cono en formación, estimando su altura en 440 metros desde la base hasta el borde del cráter. Su presencia recuerda que detrás del “decano” de la geología mexicana operaba también una red de trabajo cotidiano y preciso, indispensable para convertir el espectáculo eruptivo en documento científico. Más que figura secundaria, él desempeñó una función técnica concreta en el levantamiento de datos de campo, colaborando en las tareas de observación directa y cálculo que alimentaron el registro sistemático iniciado por el sabio Ordóñez, a quien, en 1949, Enrique Beltrán Castillo, biólogo y figura central de la ciencia mexicana de mediados del siglo XX, describió así:

“De cuerpo robusto, de estatura más que regular, con un enérgico rostro moreno, y un interés que no decrece por la vida científica de México, Don Ezequiel Ordóñez es posiblemente en la actualidad el decano de los investigadores científicos mexicanos”.

Él instaló su campamento frente al cono naciente. Las fotografías lo muestran corpulento, de cabello cano, sentado en una silla portátil plegable —muy semejante a esas sillas ligeras que se usan en los rodajes cinematográficos para directores o actores—, firme sobre el terreno irregular. Desde ese asiento, convertido en su puesto de observación, contemplaba el crecimiento del cráter mientras tomaba notas y organizaba mediciones.

Entre el 23 de febrero de 1943 y el 13 de diciembre de 1944 registró metódicamente la actividad eruptiva, fijando en imágenes y apuntes el nacimiento y consolidación del edificio volcánico. El resultado de su trabajo fueron 605 fotografías en blanco y negro acompañadas de notas mecanografiadas, documentos científicos de inestimable peso.

Midió velocidades de lava de hasta dos metros por hora en los primeros días y observó cómo las corrientes sepultaban cercas y árboles, desviaban su curso ante pequeñas lomas y avanzaban hacia la planicie de Quitzocho. Registró asimismo las enormes columnas de humo que alcanzaron cinco mil metros. También documentó la emisión de arena gruesa que viajó más de cuatrocientos kilómetros y cayó en la ciudad de México los días 8, 9 y 10 de abril de 1943.

Y mientras la ciencia clasificaba fases eruptivas —explosiones iniciales, paroxismos, formación de cono interno, ensanchamiento del cráter, aperturas laterales como el volcancito “Zapicho”—, la prensa narraba el drama humano.

Luis Spota, entonces joven reportero de Excélsior, viajó a la zona para cubrir la erupción. Sus crónicas se centraron en los pueblos desplazados, en la lenta invasión de la lava y en el desarraigo. El tiempo era el verdadero protagonista, puesto que el volcán avanzaba con constancia, transformando la geografía sin sobresaltos.

Gerardo Murillo, el Dr. Atl, pintor y estudioso de volcanes, acudió también al sitio. Desde años atrás había investigado y representado el Popocatépetl y otras montañas mexicanas, pero en el Parícutin encontró un espectáculo natural que describió como experiencia cósmica. Para Atl, la erupción no era sólo fenómeno físico, sino arquitectura viva en proceso. En la joya de Cuitzyutziro —esa hondonada fértil donde el agua se concentra y el maíz prospera—, la tierra elevó un cono de más de cuatrocientos metros. El paisaje cambió; las comunidades se desplazaron y las campanas del templo quedaron atrapadas entre lava y ceniza.

El fenómeno atrajo además a corresponsales extranjeros. Se constituyó un comité binacional con participación de científicos mexicanos y estadounidenses, y el Parícutin pasó de su condición local a escenario internacional de investigación.

El costo humano y territorial

La actividad del Parícutin se prolongó hasta marzo de 1952. Durante nueve años el cono expulsó ceniza, gases y coladas —flujos de lava que avanzan como ríos de roca fundida—, y alteró de manera irreversible la meseta purépecha.

Alrededor de 2 mil 500 personas fueron desplazadas. Parícutin y San Juan Parangaricutiro quedaron sepultados bajo lava y depósitos piroclásticos. La reubicación culminó en la fundación de San Juan Nuevo Parangaricutiro, intento de reconstrucción comunitaria sobre otro suelo.

Las pérdidas económicas fueron considerables: aproximadamente 4 mil 500 cabezas de ganado y 550 caballos. En pocos días desapareció la fauna silvestre inmediata. La ceniza alcanzó regiones agrícolas más distantes; afectó cultivos en la Tierra Caliente, zonas limoneras de Apatzingán, ingenios azucareros de Los Reyes y Peribán, así como áreas aguacateras de Uruapan.

No hubo muertes directas por lava, pero sí fallecimientos indirectos asociados a afecciones respiratorias e infartos provocados por el estrés del desplazamiento. Los litigios por tierras tensaron la vida purépecha durante años. La respuesta institucional avanzó con medidas reactivas, en un país que enfrentaba simultáneamente la Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo del gobierno de Manuel Ávila Camacho por mantener estabilidad interna.

En junio de 1944 las coladas alcanzaron el antiguo San Juan Parangaricutiro. El templo quedó parcialmente cubierto; su torre emergió como señal vertical en medio del malpaís. Hoy ese punto funciona como referencia visual y como sitio de convergencia para quienes visitan la región.

Caminar sobre el malpaís produce una impresión física inequívoca: cada piedra fue corriente incandescente. Cada bloque oscuro estuvo en movimiento.

La secuencia adquiere entonces coherencia.

Dionisio Pulido observó la primera señal junto al surco abierto por la yunta. Su reacción fue inmediata, ligada al trabajo del campo y a la necesidad de proteger familia y animales. Las autoridades levantaron actas con hora, coordenadas y nombres. La prensa difundió la magnitud del fenómeno. La ciencia midió alturas y fases.

Sin embargo, la historia personal de Dionisio y de Paula Rangel se registra apenas en fragmentos. El acta consigna su presencia en la parcela y el aviso oportuno; después vino la etapa prolongada: ceniza, pérdidas, desplazamiento y reacomodo.

El hombre que vio levantarse la tierra frente a sus pies quedó ligado para siempre al nacimiento del volcán. Su parcela dejó de ser terreno agrícola y pasó a formar parte del mapa geológico mundial.

Ezequiel Ordóñez llegó días después y transformó el acontecimiento en registro sistemático. Desde su silla portátil observó el crecimiento del edificio volcánico, documentó fases, midió velocidades y dejó archivo fotográfico. La experiencia campesina se convirtió en fenómeno estudiado.

Décadas más tarde, en un patio escolar del sur del país, un niño sostenía el libro de Lengua Nacional abierto en el pasaje de referencia. La pregunta en el texto era directa: “¿Quién ha visto nacer un volcán?”

Ese pequeño salió al patio para medir con la vista lo que significaban ocho metros, cien, trescientos. Ignoraba entonces que detrás de esas cifras había pueblos enteros trasladados, ganado perdido, litigios y nueve años de actividad continua.

Entre el agricultor sorprendido, el geólogo metódico y el estudiante que buscaba proporciones existe una continuidad invisible: cada uno miró el mismo fenómeno desde su escala.

La torre que emerge del malpaís que creó el Parícutin, reúne esas miradas; marca el límite de la lava y también el punto donde memoria, ciencia y asombro convergen. La montaña nació en un maizal; creció ante testigos y transformó territorio y biografías.

Y en un patio distante, un niño risueño, con un libro en la mano, descubrió en él que la tierra puede levantarse de pronto y cambiarlo todo. Desde ese día comprendió que los volcanes no son únicamente montañas, sino historias en movimiento.

Esa tarde de lectura sembró una fascinación que no se ha apagado. La lava del Parícutin se enfrió, el malpaís quedó fijo, la torre de la iglesia sigue en pie, pero la curiosidad de ese pequeño, en cambio, sigue activa.

Ahí comenzó todo.

FOTOS INÉDITAS DE ALBERTO CARBOT