![]()

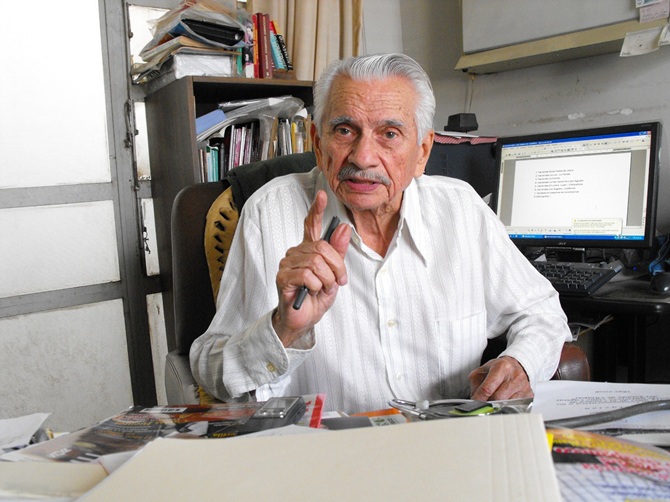

El médico chiapaneco que cuestionó dogmas y dedicó su vida a la lectura, la investigación y la crítica científica

La muerte del doctor Fernán Pavía Farrera, a los 105 años, cierra una trayectoria marcada por la innovación clínica y la escritura constante. Durante más de seis décadas, ejerció como médico, director hospitalario, investigador y autor prolífico de más de sesenta títulos. Premio Chiapas 2014, se convirtió en referente tanto por su visión clínica como por sus polémicas tesis sobre el origen del asma, la vacuna BCG y el tratamiento de la neumonía durante la pandemia de COVID-19.

Alberto Carbot

El reciente deceso del doctor Fernán Pavía Farrera en Tuxtla Gutiérrez, a una edad que superó el siglo, marca el fin de una era para la medicina y el pensamiento crítico en Chiapas y México. Nacido el 20 de agosto de 1920, su fallecimiento ocurre poco después de haber alcanzado la venerable edad de 105 años.

Su longevidad fue tan notable como su mente, la cual mantuvo una lucidez crítica hasta su último respiro, que desafió al statu quo de la medicina hasta el final de sus días. La vida de Pavía Farrera fue extraordinariamente rica en experiencia clínica y producción académica, una trayectoria que se extendió por más de seis décadas.

Graduado de Medicina en 1944, ejerció en una época de grandes cambios, adaptándose e innovando constantemente. Fue un pionero en la Ciudad de México, donde se destacó como el primer citólogo de la Campaña Nacional contra el Cáncer.

Su paso por hospitales clave como el de la Mujer y el Hospital Juárez sentó las bases de su enfoque clínico: la búsqueda de la causa real, más allá del síntoma evidente. Al regresar a Chiapas, aplicó ese rigor, desempeñándose como director del hospital Domingo Chanona y trabajando en varios nosocomios, incluyendo el Hospital Regional y el IMSS.

A pesar de las oportunidades de becas en el extranjero y la dirección de hospitales en otros estados (Mazatlán, Tijuana, Chetumal), el Dr. Pavía siempre eligió servir a su estado natal. Jubilado del compromiso oficial, tomó como su nueva «obligación» el leer, razonar y escribir, una etapa que resultó en la publicación de más de 40 títulos solo hasta 2014, y más de 60 en total.

Figura notable por su tesis en Chiapas, se convirtió en un valioso y consecuente colaborador habitual de Gentesur /La revista de México, bajo mi dirección, a raíz de la entrevista que le hice en julio de 2009. Su contribución más destacada fue su columna «Derribando mitos», en la cual se dedicó a cuestionar los dogmas de la medicina y a exponer sus conclusiones basadas en su vasta experiencia clínica, manteniendo una voz crítica y disidente que siempre generó debate entre los especialistas y los lectores.

El reconocimiento cívico: Premio Chiapas 2014

En reconocimiento a su invaluable labor en el campo de la ciencia, la investigación y la crónica, fue galardonado con el Premio Chiapas 2014 en Ciencias. El 19 de diciembre de ese año, en Comitán de Domínguez, pronunció un emotivo discurso al recibir el galardón.

Reveló sentirse «profundamente conmovido y agradecido», entendiendo el premio como un reconocimiento especial otorgado por la ciudadanía a quienes se dedican a la ciencia y el arte en beneficio de la colectividad. En su alocución, resumió su filosofía de vida y trabajo en dos palabras que le sirvieron de guía: «Tolle lege» (Toma y lee). En su discurso, afirmó:

«Confieso que sólo he tratado de seguir dos palabras que mencionó don Vicente Liévano Domínguez: Tolle lege. Si tomo el camino de la ciencia, permanentemente debo leer, interpretar y razonar en lo escrito, para alcanzar el saber”.

Aunque él atribuyó la mención a Liévano Domínguez periodista y compilador de códigos chiapanecos, la frase latina es universalmente conocida por ser el momento de la conversión de San Agustín, un episodio clave en la historia del cristianismo y la filosofía.

Para el doctor Pavía, la frase fue un principio rector que resumió su compromiso de vida con la lectura, la interpretación y el razonamiento como pilares fundamentales para alcanzar el conocimiento científico y la verdad histórica.

Subrayó entonces la importancia de la documentación histórica, instando a las autoridades a apoyar y reglamentar las actividades de secretarios y cronistas para crear un banco estatal de documentos digitalizados.

Su llamado fue claro: «No es honesto seguir enseñando una Historia de Chiapas que principia con mitos y leyendas» cuando ya existen documentos prehispánicos, cuevas, piedras y monumentos que pueden ser leídos e interpretados.

En el campo médico, reconoció los avances en cirugía y traumatología, pero advirtió sobre la «pérdida de inmunidad» de la humanidad, preguntándose por qué hasta el último tercio del siglo anterior se permaneció protegido de las «mortales epidemias virales».

Al concluir, y ante la ciudadanía como testigo, se comprometió ante las autoridades estatales a que, mientras su estado físico y mental se lo permitiera, continuaría buscando respuestas dentro de la ciencia-arte. Su promesa era seguir contribuyendo a la cultura y al bienestar de los chiapanecos y sus conciudadanos en general, un compromiso que mantuvo vigente hasta su deceso, ayer domingo, a los 105 años.

La gran herejía: el asma y la vacuna BCG

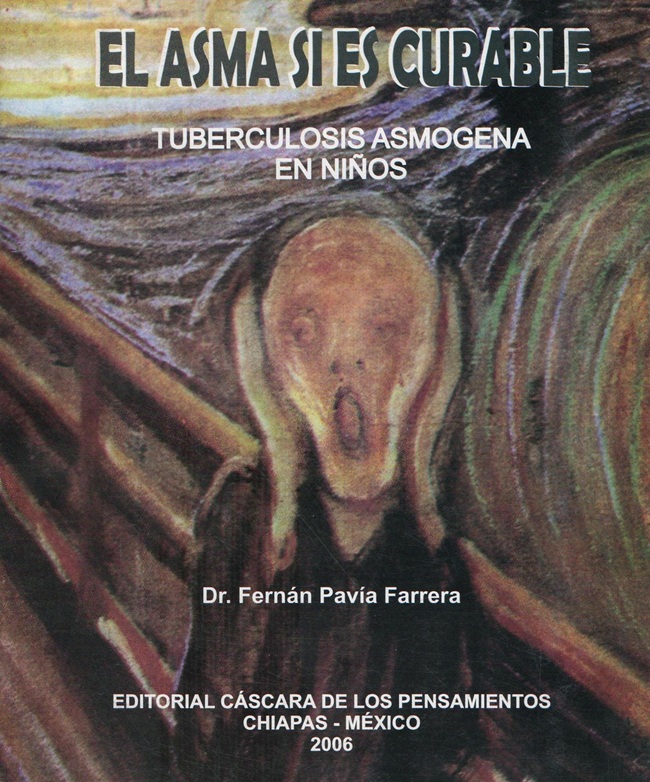

La faceta que lo hizo más conocido a nivel nacional, y que fue motivo de debate hasta su deceso, fue su tesis sobre el asma. Para él, la enfermedad respiratoria más común del mundo no era un mal incurable ni puramente alérgico.

Su conclusión, formulada tras 30 años de observación clínica, fue que existía un vínculo directo entre el asma y la vacuna BCG (antituberculosa) que se aplica a los recién nacidos en México. Pavía Farrera sostenía que la BCG, un microbio tuberculoso atenuado, generaba una hipersensibilidad en el sistema linfático.

Esto, en su análisis, se manifestaba clínicamente como una inflamación crónica de ganglios (Escrófulo), sentando las bases de una tuberculosis asmógena, un término médico que fue acuñado y defendido por él, como parte de su tesis sobre el origen del asma.

Es crucial entender que la tuberculosis asmógena no es un diagnóstico médico reconocido ni aceptado por las principales instituciones de salud globales (como la Organización Mundial de la Salud o la Iniciativa Global para el Asma, GINA) ni por el consenso de la neumología moderna.

Se trata de un concepto teórico y diagnóstico alternativo propuesto por Pavía Farrera para describir un proceso patológico en el cual el asma no es una enfermedad puramente alérgica, sino la manifestación de una infección tuberculosa latente o crónica en el organismo.

Su desglose del término se refiere a la infección por la Mycobacterium tuberculosis (o por el Mycobacterium bovis atenuado de la vacuna BCG) y sostenía que el microbio se aloja en el cuerpo y no es completamente eliminado, en tanto que el término Asmógena significa «que genera o que produce asma».

Según su teoría, la tuberculosis asmógena ocurre cuando el microbio tuberculoso, en lugar de causar una tuberculosis pulmonar abierta (cavernas), queda encerrado en el sistema ganglionar linfático para-bronquial (ganglios del tórax).

Esta presencia del microbio latente, o la reacción del cuerpo a él o a la vacuna BCG, provoca una respuesta alérgica e inflamatoria crónica que se manifiesta con los síntomas típicos del asma o la rinitis, como la Inflamación de ganglios: presencia de Escrófulo e hipersensibilidad de las vías respiratorias. Entre la sintomatología aparecen el escurrimiento nasal, la tos, la insuficiencia respiratoria y las sibilancias.

En esencia, la tuberculosis asmógena era la verdadera causa del asma, y no solo un factor de riesgo. Por lo tanto, su tratamiento se basaba en el uso de medicamentos antituberculosos (como la Rifampicina y la Isoniazida) para eliminar el microbio subyacente y, así, curar el asma. Esta perspectiva desafiaba abiertamente el consenso médico, que trata el asma como una enfermedad inflamatoria crónica, sin un origen infeccioso directo.

Su tratamiento era igual de radical: desechó los inhaladores, la cortisona y los jarabes, tratamientos que consideraba sintomáticos y costosos, y en su lugar, prescribió medicamentos antituberculosos (como la Isoniazida), en dosis ajustadas al peso.

Afirmó lograr la curación del asma y la rinitis en niños y adultos, con resultados espectaculares a los pocos días de iniciar el tratamiento.

Constantemente enfatizaba que su método curativo representaba un costo muy inferior, contrastándolo con el gran negocio de las farmacéuticas. Esta tesis la plasmó en su libro de 2006, «El asma sí es curable. Tuberculosis asmógena en niños».

La advertencia en tiempos de Covid-19 y uso de la Rifampicina

Su mente crítica no se detuvo, ni siquiera en 2020. A sus casi 100 años, el Dr. Pavía intervino en el debate nacional sobre la pandemia de COVID-19.

Con la convicción de que los epidemiólogos estaban sumidos en un «oscurantismo medieval», se comunicó conmigo para hacer una propuesta de tratamiento.

Su argumento se mantuvo consistente con su tesis del asma: «la epidemia catarral-viral no mata».

Según él, el virus COVID-19 no era la causa directa de la muerte, sino la bronconeumonía fulminante, producto de infecciones microbianas agregadas.

El virus —sostenía—, solo disminuía las defensas, permitiendo que microbios ya presentes, como el bacilo de Koch latente o bacterias en ambientes contaminados, invadieran los pulmones. Las muertes, argumentó, se concentraban en ciudades de alta contaminación ambiental o en sitios con focos crónicos de infección, señalando que la Mycobacteria podría ser determinante en la mortalidad.

Bajo esta lógica, la solución no era el confinamiento ni los antivirales, sino un antibiótico específico para combatir estas infecciones.

El doctor Pavía propuso que yo presentara ante el titular del IMSS, el chiapaneco Zoé Robledo, el uso de la Rifampicina, un potente medicamento antituberculoso, como el antibiótico de elección. Obtuve el celular del funcionario y le envié su petición vía WhatsApp, sin obtener ninguna respuesta.

Su ofrecimiento era claro: utilizar Rifampicina exclusivamente para atender casos graves de neumonía por COVID-19, como una alternativa a la cortisona o la aplicación de medios físicos que intentaban favorecer la oxigenación y disminuir la incesante mortalidad. Yo mismo impulsé el tratamiento de media docena de afectados, utilizando su tratamiento, obteniendo 100 por ciento de éxito.

Este enfoque, aunque minoritario y contrario a las guías internacionales, reflejó su profunda convicción de que la clave del tratamiento estaba en tratar la complicación bacteriana de la neumonía y no sólo el virus.

Legado de un pensador incansable

Con su partida, Pavía Farrera, deja un legado de disidencia científica y valentía profesional. Su vida fue una defensa constante del conocimiento empírico y un desafío a los grandes intereses económicos de la industria farmacéutica.

Mientras la medicina dominante sigue tratando las enfermedades respiratorias crónicas con terapias de control, su voz resuena con una pregunta fundamental: ¿Hemos realmente investigado la causa profunda de las enfermedades crónicas, o sólo nos hemos rendido al tratamiento de los síntomas?

Su muerte en Tuxtla Gutiérrez, la ciudad que amó y donde se forjó una trayectoria tras una vida que abarcó dos siglos y enfrentó pandemias, es un recordatorio de que, para derribar mitos, la verdadera ciencia requiere de una mente crítica y una voluntad inquebrantable como la suya. Descanse en paz.