![]()

De reportero de conflictos armados y nota roja, a narrador que aprendió a mirar sin intervenir. “Escribo para no volver al barrio, pero también para no olvidarlo”, asegura

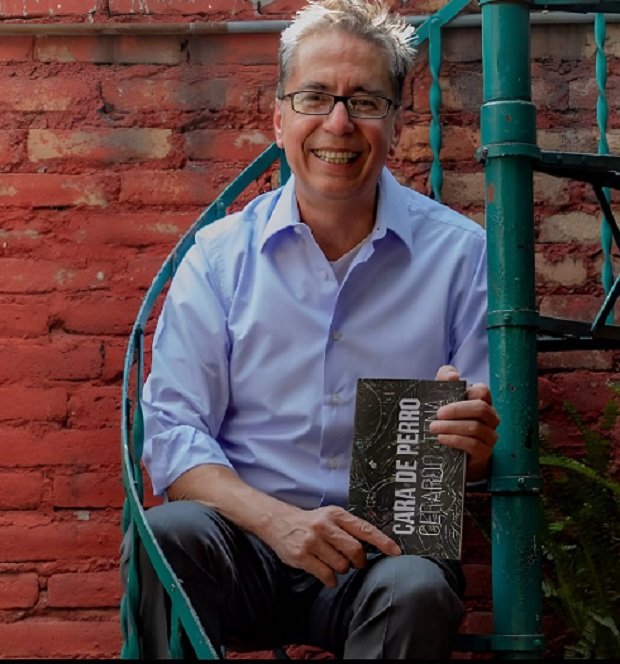

Con la serenidad de quien ya no necesita justificar su trabajo, Gerardo Tena habla sin artificios sobre su tránsito del periodismo a la literatura, de las heridas de su infancia en la colonia Doctores, de su culpa interior provocada por el terremoto de 2017 y de su libro “Cara de perro”. “Yo lo pensé como una novela, pero muchos lo consideran un libro de cuentos”, dice. Sin embargo, para él, la etiqueta es secundaria porque lo que realmente importa, es el recorrido interior que ese libro representa.

A Gerardo Tena lo conocí en los años de juventud, cuando ambos estudiábamos periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Desde el principio fue un amigo entrañable. Compartíamos, como el resto de nuestros compañeros, la pasión por las historias y una curiosidad que parecía no tener límites. Pero Gerardo tenía algo que lo hacía distinto: observaba todo en silencio, incluso lo que los demás ignorábamos.

Con él recorrí las calles de la Narvarte y de la Del Valle, colonias que en aquella época aún conservaban con rigidez su alma clasemediera alta y aspiracionista. Algunos fines de semana caminábamos buscando la dirección de alguna fiesta del rumbo, a donde supuestamente lo habían invitado. En aquellos años se les llamaba “tardeadas”: encuentros de jóvenes con discos, cassetes, pistas de baile improvisadas en los estacionamientos, bolas de discoteca cubiertas de espejos, risas y una audaz inocencia que hoy parece arqueológica. Gerardo —que en el fondo era realmente tímido—, para disimularlo se movía sin embargo con una audacia natural, una mezcla de desparpajo y simpatía y me presentaba ante las chicas de la Del Valle, como si las conociera de toda la vida.

Si me llamaba la atención alguna muchacha, simplemente me tomaba del brazo y caminaba con él hasta donde ella se hallaba.

—¿Cómo estás? Mira, te voy a presentar a Alberto, estudia periodismo conmigo y es chiapaneco —decía. Sonreía y, con cualquier pretexto, desaparecía en menos de un minuto. Entre tanto, yo socializaba y me hacía del teléfono o dirección de la recién conocida.

Sólo después, al concluir la reunión, me preguntaba cómo me había ido y, entre carcajadas, me revelaba que era la primera vez que él la había visto. Ese era su talento: transformar la timidez en naturalidad, la distancia en cercanía. Lo hacía sin cálculo, por pura alegría de vivir. Así era Tena en la juventud: ingenioso, sociable, con esa ironía suave que desarmaba cualquier gesto solemne.

Él vivía entonces con su madre y algunas de sus hermanas en un edificio de avenida Universidad 498, en la colonia Narvarte. Cuando años después decidió marcharse, lo hizo sin nostalgia. “Todo lugar es temporal”, decía. Aquel edificio de cuatro niveles aún existe; en la planta baja sigue funcionando la tortería La Especial, donde se sirven —como dicen siempre—, las tortas cubanas más sabrosas del barrio. Gerardo solía bromear de que en ese local había aprendido que “la felicidad cabe entre dos panes”.

El hombre que aprendió a escribir lo que callaba

El origen de su libro Cara de Perro, de 208 páginas, publicado por editorial Hormiguero, está en su propia infancia y en la mirada que formó durante años de periodismo. “Muchas historias son de mi niñez, pero otras nacieron del trabajo, de lo que vi y escuché a lo largo de la vida” —me dice. Así fue dando forma a una serie de relatos que confluyen en una voz: la del niño que observa con miedo y la del hombre que intenta entender lo que aquel niño vivió.

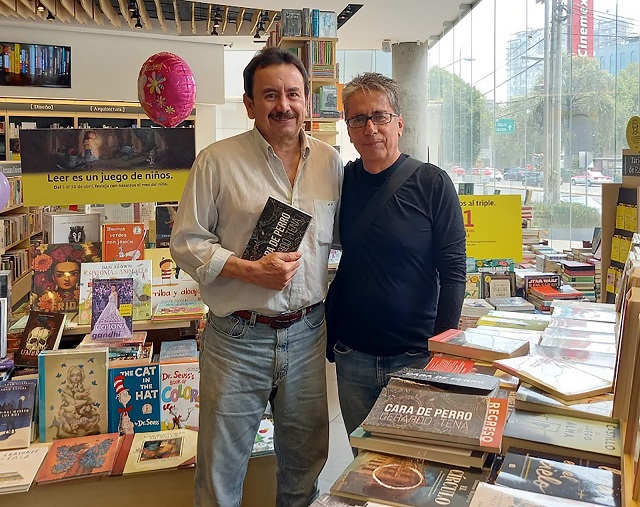

Nuestra charla tiene lugar en una cafetería Starbucks de la plaza comercial Garden Del Valle a pocos pasos de la librería Gandhi donde se venden sus libros. El ruido de las tazas, las voces de los transeúntes, el aroma del café tostado y los lectores que entran y salen conforman el fondo natural de la charla. Él llegó puntual, con su sonrisa de siempre y un cuaderno gastado bajo el brazo. “Ya no tengo prisa por publicar, ahora escribo para entender” —me aclara.

Y lo escucho con la atención de quien ha compartido con él décadas de historias. Frente a mí no está sólo el periodista que sobrevivió a los titulares y al teclazo diario, sino el amigo que se transformó en escritor y cuyo cabello no guarda ningún rastro del chico pelirrojo de antaño. Su mirada conserva la lucidez de entonces, pero ahora —quizá por los inevitables años encima, como yo—, tiene una paz que tal vez antes no conocía.

En la entrevista recuerda que escribir esas páginas fue un proceso largo, a veces incómodo, pero necesario. “Cara de perro la fui formando poco a poco. Es menos arduo escribir desde lo que conoces, porque lo tienes a la mano”. En sus palabras no hay pretensión literaria, sino autenticidad: la escritura como oficio y como refugio.

El libro fue publicado en abril de 2021, en plena pandemia. La presentación se hizo por Zoom. “Se editaron mil ejemplares; se habrán vendido unos ochocientos” —aclara. No lo dice con desdén, sino con realismo. El confinamiento, las librerías cerradas, las distancias forzadas, todo jugó en contra. Pero a pesar de eso, o tal vez gracias a ello, el libro encontró su sentido: “Más que ventas, me ha alimentado mucho. Se han acercado lectores que me han hablado bien del libro. Eso me basta”.

Para Tena, Cara de perro no fue un producto, sino un acto de comprensión. “Lo considero una novela porque cierra un ciclo. Es un libro con muchas claves, muchos guiños. Los hice para mí. Si el lector los encuentra, bien; si no, también”.

Habla del personaje Cerillo como de un alter ego y a la vez un espejo. “Es el que sigue peleando por entender”. Y en esa lucha, el autor se reconcilia con su propio pasado. Cara de perro no le dio dinero, pero sí paz. Y en la voz de Gerardo, esa palabra suena a recompensa.

De la Doctores a La Habana: la forja del periodista

Gerardo Tena Orozco nació en la Ciudad de México, el último de cinco hermanos: Virginia, Socorro, Teresa y Salvador. Su padre, michoacano; su madre, capitalina, secretaria en Excélsior. En su casa hubo bienestar hasta que se trasladaron a Guadalajara, debido a un cambio de trabajo de su progenitor. Pero una vez allí su infancia luminosa en la colonia Chapalita se extinguió de golpe. Su padre dejó a su madre por otra mujer. “Y nos quedamos absolutamente sin nada: sin padre y sin dinero —recuerda—. Éramos niños bien hasta que dejamos de serlo”.

Volvieron a la capital y se instalaron en la colonia Doctores. Ahí aprendió que la supervivencia no era una metáfora. “El barrio te enseñaba a oler el peligro”, dice. La pobreza enseñaba rápido. “Pasamos de tener jardín, a vivir entre pandillas”.

Entre quienes marcaron esa infancia estuvieron personajes como doña Pancha Bigotes, la tendera que regañaba a los clientes antes de cobrarles; el luchador Black Shadow, derrotado por Santo, el enmascarado de plata; y un carpintero que le enseñó que “hasta la madera más torcida tiene destino”.

Pero el centro de su infancia fue su madre, doña Virginia. La recuerda de rodillas, postrada ante el Cristo ensangrentado de la iglesia, rezando para que el marido regresara. “Yo la veía llorar a ella y a lo mejor también a él, pero los dos eran inútiles. Hubo petición sin respuesta. Desde entonces dejé de creer”. Ese día, sin saberlo, perdió la fe y ganó la lucidez que marcaría toda su vida. Ese niño que veía a su madre rezar sin resultados y que decidió cambiar su nombre, comprendió algo que más tarde repetiría en sus clases de redacción: “Las palabras importan, porque a veces cambian el destino de la gente”.

Su padre se llamaba Juan, como él. “Me llamo Juan Gerardo, pero desde los doce años pedí que no me dijeran Juan, porque para mí era el nombre del abandono”. El gesto fue más que un capricho infantil: fue una declaración de independencia. Desde entonces, sólo quiso ser “Gerardo”.

En las calles de la Doctores lo apodaban El Güero, por su piel clara y su cabello pelirrojo, hasta que un día impuso su nombre. “No me llamen Güero. Yo soy Gerardo”. Fue su primera victoria personal.

Trabajó desde niño cuidando autos frente a los baños públicos del barrio. “Lavábamos por cinco pesos. Si nos daban diez, era un milagro”. Su madre y sus hermanos también aportaban. “Nunca hubo hambre —aunque la comida casi siempre era la misma: hígado, arroz y sardinas—, pero sí muchas estrecheces”.

Recuerda entre ellas, los penosos embargos de los muebles o el televisor arrastrado por los cobradores. “A veces nos quedábamos sin nada. Pero los vecinos nos invitaban a ver películas del Santo en las suyas y hasta nos convidaban tortas de frijoles. En esos años, a esa edad, para mí, esa era la felicidad”.

Pero en el barrio la violencia era cotidiana. Por ejemplo, podías ver cómo cínicamente los rateros del rumbo pasaban con tus tanques de gas sobre los hombros, y tú no podías hacer nada, a menos que alguno de ellos se apiadara, porque te conocían en el barrio. “Pero en una ocasión una de mis hermanas estuvo a punto de ser atacada, y entonces mi madre dijo que teníamos que irnos”.

Tardaron un año en lograrlo. Cuando por fin salieron hacia la colonia Narvarte, su madre les ordenó con una firmeza que no admitía réplica: “No volteen, no miren atrás”. Y todos obedecieron. Como si aquella consigna tuviera el peso de las antiguas advertencias bíblicas, nadie se atrevió a mirar. Dejaban atrás su propia Sodoma —el ruido, la pobreza, el miedo—, para buscar un comienzo posible. Encontraron entonces un mundo distinto: silencioso, clasemediero y desconfiado. “Allá te respetaban por sobrevivir; aquí te medían por la ropa o los zapatos que traías”.

En la escuela pública mostró curiosidad por todo. Le fascinaba la química, pero el azar lo llevó a otra ruta. Su tía Lucy, periodista egresada de la Carlos Septién García, lo convenció de estudiar periodismo. “Me habló de Jesús Pablo Tenorio, un maestro que enseñaba a pensar con los dedos y era su amigo. Y así entré”.

Hace un breve flash back para reseñar que su primer acto literario ocurrió en la preparatoria y fue un robo en una librería. “Me robé La Odisea, porque no tenía dinero y debía leerlo para un trabajo que elaboré con esmero y que me di a la tarea de escribirlo con muchas ganas. Tan es así, que la maestra no creyó que lo había hecho yo. Pero ese libro me cambió la vida. Ulises me enseñó que uno puede perderlo todo, menos la astucia”. Con ese libro nació el deseo de narrar. “El periodismo fue el camino posible: había hambre, y con hambre no se puede escribir poesía”.

Después de la escuela de periodismo comenzó a trabajar en la revista Interviú, y más tarde en Televisa, en el programa Hoy Mismo conducido por Guillermo Ochoa. “Era una locura. Doce horas escribiendo notas rojas. Aprendí a redactar a ritmo de muerto. Si dudabas, la noticia te pasaba por encima”. Luego pasó a la radio con Roberto Armendáriz. “Me levantaba a las cuatro de la mañana. En la radio había ética, respeto. No había pretextos”.

Trabajó después en la desaparecida agencia Notimex y en un pequeño diario agrícola llamado El Cañaveral. “Ahí conocí la pobreza verdadera: los cortadores de caña dormían en costales y soñaban con azúcar”. Entre sus coberturas más intensas estuvo también su reseña sobre Las muertas de Juárez. “Pocos querían escribir sobre ese tema. Había miedo, silencio, y las madres cargaban pancartas como oraciones”.

—¿Qué te dejó esa experiencia?

—Una certeza: que el dolor no necesita metáforas.

En 1988, tras su paso por Televisa y Notimex, Gerardo ingresó a la agencia France Press. Durante quince años cubrió acontecimientos internacionales. Cuatro de ellos los vivió como corresponsal en La Habana. “Cuba fue una lección de miedo —dice—. Uno aprende a callar sin darse cuenta”.

En la isla descubrió la censura como una forma de convivencia. Lo vigilaban, lo sabía, y aun así seguía trabajando. “Una periodista me seguía —cuenta—. Lo supe desde el principio, pero finalmente terminamos siendo amigos. O eso quise creer”.

Y reseña que una noche, esa mujer lo llevó a visitar un bar clandestino. “Había vedettes con vestidos rotos, maquillaje corrido, hombres bailando entre sombras. Sin embargo, era el único refugio para muchos”. No lo publicó. “Si lo hacía, los clausuraban. El periodismo también es saber callar”.

Pero no siempre calló. Escribió sobre el intento de atentado contra Fidel Castro en Panamá. La reacción fue inmediata: “La Cancillería cubana me llamó hijo de puta. Les respondí: díganselo al propio canciller, quien fue el que me lo contó”. Esa anécdota resume el equilibrio que lo acompañó desde entonces: entre el miedo y la dignidad, entre el silencio necesario y la palabra que no puede omitirse.

Cuando volvió a México, comprendió que ya no era el mismo. “Cuba me enseñó a medir el riesgo de cada adjetivo”. Desde entonces, la prudencia no fue para él cobardía, sino ética. “Aprendí —dice—, que el valor no está en gritar, sino en no mentir”. Luego, trabajó en el diario El Independiente durante el escándalo de Carlos Ahumada y luego en la agencia EFE. Atestiguó además la rebelión zapatista en Chiapas, “pero al paso del tiempo sentí que el periodismo empezó a agotarme. De pronto todo era tuiteable. Ya nadie iba al lugar de los hechos; casi nadie reporteaba. Me cansé del simulacro. Tenía que escribir, pero de otro modo”.

El temblor que sacudió la tierra y golpeó su conciencia

El 19 de septiembre de 2017, el violento terremoto de la Ciudad de México lo cambió para siempre. Mientras trabajaba en una casa habilitada como oficina en la colonia Condesa, la tierra se movió con una violencia que no olvidaría. El periodista que había pasado media vida observando tragedias con distancia profesional, de pronto, no pudo narrar lo que ocurría.

“Vi morir a un hombre atrapado en un edificio que pedía ayuda con todas las fuerzas que todavía le quedaban —me cuenta—. Y no lo ayudé. No pude. Esa culpa me persiguió años. Creí que el periodismo me había entrenado justo para eso: para mirar sin intervenir. Pero esa vez fue insoportable”.

El peso del remordimiento lo llevó a terapia. “Mi psicólogo me dijo: escribe, escribe tus vivencias tal cual”. Así empezó a llenar un cuaderno con historias breves, a veces apenas esbozos, a veces recuerdos convertidos en ficción. “No sabía que estaba haciendo literatura. Solo quería sacarme la tierra de encima”. La escritura se convirtió en una forma de redención: no para borrar la culpa, sino para domesticarla. “El periodismo me enseñó a contar, pero el temblor me enseñó a sentir” —dice. En ese cruce entre el testigo y el hombre herido nació el escritor, casado desde muy joven con la también periodista Marisela Torres.

Bajo la guía de Alejandro Paniagua, su amigo, depuró el texto. “Él me instruyó en la manera de cómo dejar la carne viva y cortar la grasa. Me dijo: si duele, sirve”. Cara de perro se publicó en 2021, en plena pandemia.

El libro fue presentado en Zoom y en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. “Ver mi nombre en un cartel fue como cerrar una herida”. Mil ejemplares, ochocientos vendidos. “No gané dinero —dice—, pero gané paz”. En Cara de Perro los cuentos se espejean entre sí: el barrio, la infancia, la culpa, la justicia.

“Cerillo, el personaje central, soy yo y no soy yo. Sigo peleando por entenderlo” —aclara. De todos los relatos, sólo uno le incomoda: “el de los tuertos. Falló el ritmo. Pero uno también se reconoce en sus errores”.

Mientras hablamos, en la cafetería tintinean cucharas y risas. Afuera, los clientes entran a la Gandhi. Algunos, como yo, ahí hemos comprado su libro; quizá otros de los que esta tarde merodean por la librería adquiera Cara de perro, sin saber que el autor está frente a mí, bebiendo un café.

Se lo comento en voz alta: me has dicho que ver tu libro en un estante es como verte desnudo. “Sí, —admite—, ya no te pertenece”. Lo dice sin vanidad, como si hablara de un desprendimiento necesario.

Me habla entonces de su segunda novela, Antes de que cante un gallo, que —cuenta—, “trata de un viejo que hace justicia sin querer; no mata por venganza, sino por torpeza, y simplemente es un instrumento del destino”. En la historia aparece un policía cansado que lo acompaña en la aventura. “No se salvan, pero se comprenden. Como aquellos que ya vieron todo”.

—¿Es una novela moral?

Gerardo sonríe antes de responder:

—No. Más bien es una novela honesta, porque la justicia es una forma elegante de la culpa.

Se queda mirando su enorme taza que luce medio vacía. Agrega:

—Me cuesta más perdonar que escribir. Tal vez por eso sigo escribiendo.

Y después se refiere al humor como defensa. “No hay tragedia sin risa. Si no puedes reírte del dolor, el dolor te devora”. Dice que vive con serenidad. “Las mañanas escribo; las tardes las paso leyendo lo que escribí. Es un ciclo que se repite al infinito. Muchos lo considerarían tedioso, pero a mí me hace feliz”.

Luego menciona Huele a palomitas, su novela infantil inédita. “Mi hijo Gerardo iba a ilustrarla, pero él decayó anímicamente y no la publiqué. De alguna manera es su libro, aunque tenga mi nombre”.

Me habla de su hijo con una ternura que contrasta con su tono habitual. La voz, por momentos firme y periodística, se vuelve más baja, casi un susurro. “No fui un gran padre —admite—, pero soy un buen acompañante. Y eso ya es algo”.

No lo dice desde la culpa, sino desde la lucidez de quien ha aprendido a valorar la presencia sin disfrazarla de heroísmo. Cuenta que su hijo atravesó una etapa difícil, marcada por la depresión. Durante ese tiempo, Gerardo decidió no exigirle palabras, solo cercanía. “A veces me manda mensajes con dibujos. No dice ‘te quiero’, pero me lo dibuja. Y eso basta”.

La relación padre-hijo la lleva a flor de piel. La muerte del suyo marcó un punto de silencio en su vida. No hubo drama, ni lágrimas, ni redención: solo el cierre inevitable de una historia que comenzó con el abandono. “Me enteré de que iba a morir. No dije nada. Pero después le hablé. Le dije: ya no te odio”.

El velorio tuvo lugar en el Gayosso de Sullivan. Gerardo fue avisado por su hermano Salvador, el único que mantenía contacto próximo con aquel hombre que un día se marchó. No acudió por afecto, “sino por un sentido de cierre. Fui para saber en qué había terminado su historia”.

Cuando llegó al velatorio, en la sala, los rostros le eran extraños, como el de su otra mujer, los hijos reconocidos y los nietos. Se acercó al ataúd en silencio. Le ofrecieron abrir la tapa. —Sí, lo quiero ver—, dijo. Y lo miró por última vez. No sintió rencor, ni ternura. Sólo la certeza de que el tiempo ya había hecho su trabajo. “No hubo perdón —me cuenta—, solo descanso. Creo que ambos lo necesitábamos. Las únicas palabras que le dije fueron: estuviste y luego nos abandonaste. Fuiste un cabrón. Descansa en paz…”.

No se quedó mucho tiempo, ni habló con nadie. Simplemente salió rápido, sin mirar atrás. Al llegar a su casa, abrió su libreta negra y escribió una sola línea:

“A veces la paz no llega con los vivos, sino con los muertos”.

Esa frase lo acompaña desde entonces, como una confesión íntima que resume lo que su literatura persigue: comprender lo vivido sin pedir explicaciones.

En ese gesto —breve, silencioso, humano—, Gerardo cerró el círculo que el niño de la Doctores había dejado abierto décadas atrás.

—¿Qué encontraste en la literatura que el periodismo no te dio?

—Silencio. El periodismo grita; la literatura escucha. Su mirada es la de quien ha sobrevivido a sí mismo. Por ejemplo, yo escribo para no volver al barrio, pero también para no olvidarlo.

—¿Qué les aconsejas a tus alumnos de redacción en tus talleres?

—Que lean despacio. Que escuchen el peso de las palabras; que escribir también es un acto de oído y sobre todo, que no olviden que no se escribe para gustar; se escribe para entender.

—¿Qué te mantiene seguir escribiendo?

—La culpa. La culpa que no se cura, pero se domestica con palabras. —Habla con serenidad—. Las torpezas humanas me hacen reír; las mías, sobre todo. Me río de mí para no convertirme en mártir.

—¿Lees todavía los periódicos?

—Sí, pero los leo como quien revisa el parte médico de un enfermo. Uno ya sabe el diagnóstico. Pero en cambio me he dado tiempo para leer poesía, que me recuerda que el silencio también informa. Un buen verso dice más verdad que una conferencia entera”.

El cuaderno negro y la respiración de la calle

Tena siempre lleva consigo un cuaderno de tapas negras, algo gastado, con la portada raspada por el uso. No lo considera un diario ni una libreta de trabajo: es un archivo de voces.

“Anoto frases que escucho en la calle —dice—. A veces oyes una palabra sin sentido y ahí empieza una historia”.

Lo hace por costumbre, sin plan ni disciplina, como quien colecciona sonidos. A veces escribe en medio de una conversación o en una servilleta y al volver a casa, pasa en limpio los apuntes. Cada frase es una semilla: una voz ajena que algún día puede transformarse en relato.

Escribir esas líneas breves le permite no perder contacto con la realidad que lo formó. “El lenguaje de la gente común tiene una música que no está en los libros”, explica. En esas palabras recogidas al vuelo —un insulto, una duda, una ternura improvisada—, Gerardo encuentra lo que llama “la respiración de la calle”.

Pero el abandono sigue siendo su eje. “Quien no ha sido abandonado no entiende la fidelidad” —expresa.

De su madre dice que “ella murió en paz. Me enseñó que el amor también puede ser silencioso”. No reniega tampoco de sus vivencias en la colonia Doctores. “porque ahí aprendí ética sin libros. Allá, quien traiciona no dura”.

El periodista, sin embargo, aún vive en él. “Necesito saber cómo era el suelo, el olor, la hora. No puedo inventar sin datos” —dice. Me habla de la literatura como refugio.

—¿Al paso del tiempo cómo te evalúas? ¿Más escritor que periodista, o al contrario?

—Me siento alguien que escribe con la memoria de un reportero. La diferencia es que ahora no me pagan por mirar.

Desde la mesa donde nos hallamos sentados, vemos a la gente entrar a Gandhi. Gerardo los observa como quien ve pasar un desfile de fantasmas amables. Se ríe. “A veces yo paso y veo mi libro, pero pocas veces me detengo. Prefiero imaginar que alguien lo ve, lo compra y lo lee y con él se sientan un poco menos solos”.

Su voz se apaga en un silencio amable, que compite con el olor a café recién hecho. Sin embargo, nuestras tazas vacías, el murmullo apagado de los clientes y sobre todo la hora, son el preámbulo del fin de la charla.

Se pone de pie despacio. “Escribir —me dice antes de irse—, es mi manera de quedarme y de no repetirme nunca”. Paga la cuenta, guarda su libreta, me agradece la charla y me abraza. Noto que en ese gesto familiar y cercano, hay algo de aquel joven de la Narvarte que siempre parecía reírse del tiempo. Luego, comenzamos a caminar lentamente por avenida Universidad, hasta perdernos en la noche, a lo largo de la acera.