![]()

Número cero/ EXCELSIOR

El asesinato a mansalva —literalmente, a “mano salva” y sin peligro— de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara conmociona dentro y fuera de México porque visibiliza con claridad la indefensión lacerante a la violencia. La magnitud de la lesión revela el dolor acumulado por la inseguridad e impunidad del crimen desde hace más de dos sexenios sin que ningún gobierno haya podido pararlo. Conmocionan porque reflejan la banalidad de la muerte en muchas regiones del país.

La violencia contra sacerdotes no es nueva en México, a pesar de su servicio comunitario y de pertenecer a la comunidad. Por eso mismo, igual de expuestos que el resto de la gente a convivir con grupos del crimen, que no están fuera de su cotidianidad y, por el contrario, también forma parte de ella. Los jesuitas, como otras órdenes, tienen entre sus filas “personas de frontera” —como los llamó el rector de la UIA, Luis Arriaga Valenzuela—, porque se integran a las comunidades más pobres y excluidas, a los lugares que nadie quiere ir, entre otras, porque coinciden con los de mayor violencia, como Cerocahui, en Chihuahua.

Ésta es la razón por la que su trabajo se ha vuelto de riesgo desde el sexenio de Calderón, en el que el registro saltó hasta 25 sacerdotes asesinados, luego alcanzó nuevos e históricos niveles de violencia con Peña Nieto y continúa marcando 7 con López Obrador. El número de crímenes ya supera las 70 personas en dos décadas, pero se concentra en los últimos dos gobiernos y el actual. La mayoría de los casos no ha tenido el mismo impacto perturbador, dentro y fuera del país, porque esta vez el “golpe” logró desnudar la indefensión de las víctimas y la condición de banalidad de la muerte a la que están expuestos millones en el país. Y que, como ellos, guardan silencio para protegerse y proteger vidas.

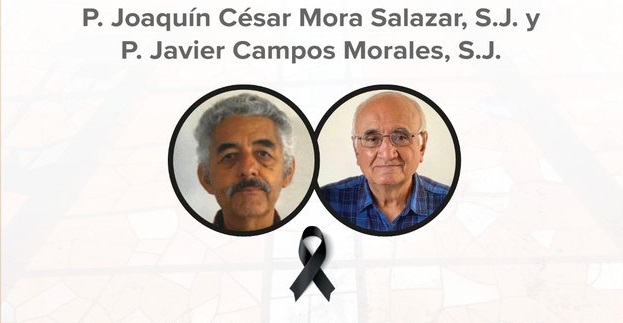

Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, fueron asesinados y sus cuerpos robados cuando trataron de socorrer a una persona que buscaba protección en su parroquia. El presunto asesino, identificado como José Noriel Portillo, alias El Chueco, de 30 años y jefe de un grupo criminal local vinculado al Cártel de Sinaloa, conversó durante una hora con un tercer sacerdote, Jesús Reyes —según su propio testimonio—, que no corrió la misma suerte quién sabe por qué. Así de trivial, común e insustancial el acto criminal que incluyó a un guía de turistas y otras tres personas desaparecidas de un hotel, también sin conocerse patrón o móvil alguno.

El presidente López Obrador dice que no ha perdido el control sobre el crimen, pero, contradictoriamente, señala que los sacerdotes estaban en un territorio dominado por sus organizaciones, como en otras partes del país. Lo dice como si eso los hiciera corresponsables por tomar el riesgo de vivir entre una comunidad indígena donde no hay Policía ni presencia del Estado. Donde el crimen impone su ley y obliga a los campesinos a migrar, transportar mercancía, pagar cuotas al trabajo forestal, porque controla hasta la venta de cerveza.

Apenas unas horas antes de conocerse la noticia, el gobierno se jactaba de una reducción del homicidio doloso de 7.8% desde 2018, pero el vivo impacto de estos crímenes habla de la incapacidad para contener la violencia. La geografía del crimen corresponde en el territorio con las regiones más violentas, así que no hay que confundir el índice del delito con esa violencia que desaloja al Estado de las comunidades. En estos lugares ni siquiera se contabilizan los asesinatos en la estadística oficial.

Su proyecto de transformación difícilmente puede avanzar desmarcando su responsabilidad de crímenes que dejan a todos frente a la ley del más violento. Tampoco movilizar al Ejército para buscar culpables con la orden de no actuar contra los criminales, y menos aún confiar en que el control de la plaza por alguno de ellos traerá la paz a la comunidad. Al contrario, la conmoción por estos asesinatos revela, otra vez, con extrema claridad y crueldad la futilidad de su política anticrimen ante la demanda de seguridad y justicia. De ese tamaño es la magnitud de la lesión de la violencia que no se cura ni el daño se repara con frases o abrazos paternales de un Presidente que quiere desterrarla con mensajes de fraternidad.