![]()

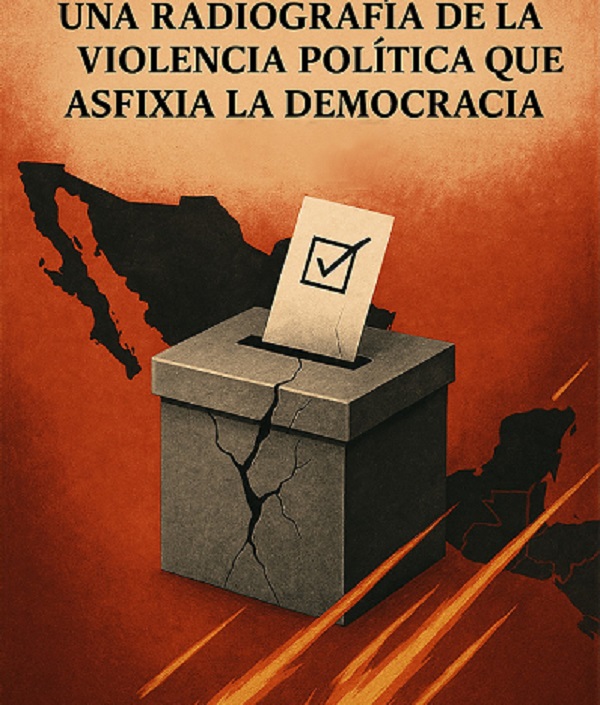

>< Una radiografía de la violencia política que asfixia la democracia en 2025, donde las balas deciden más que los votos

En la medianoche del lunes, en una carretera polvorienta que conecta Santa Rosa con Actopan, Veracruz, los disparos resonaron como un eco macabro de una realidad que México se niega a enfrentar. Esteban Alfonseca Salazar, exalcalde priista de Actopan, y Edmundo Martínez Pérez, exregidor del mismo municipio, fueron acribillados tras asistir a un mitin en apoyo al candidato morenista Eduardo Utrera Carreto.

Horas más tarde, en Zapopan, Jalisco, Luis Armando Córdova Díaz, secretario de Alianzas Políticas del PRI, cayó bajo las balas en una cafetería, en un ataque que destila la precisión de un mensaje criminal. Y apenas el domingo, en Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía, fue asesinada junto a cuatro personas durante una caravana política, ante los ojos horrorizados de cientos de testigos. Veinte disparos, tres heridos, y un municipio de 22 mil almas sumido en el terror.

Texistepec, a 350 kilómetros de Xalapa, es un rincón agrícola donde el maíz, el frijol y la naranja sostienen una economía rural. Pero bajo esa fachada late un pulso de miedo y complicidad. Yesenia, de 49 años, no era una novata en la política. Había sido síndica, agente municipal, y llevaba las cicatrices de la violencia: su esposo, Enrique Argüelles Montero, exregidor, fue asesinado tres años antes. Su muerte tampoco fue un accidente ni un capricho del destino. Fue un mensaje, como lo son casi todos los crímenes políticos en México: una advertencia funesta para quienes osen desafiar las reglas impuestas por el crimen organizado.

Estos asesinatos, ocurridos en un lapso de 48 horas, no son anomalías. Son la norma en un país donde la política se ha convertido en una ruleta rusa. Según la consultora Integralia, en los primeros tres meses de 2025, al menos 50 políticos han sido asesinados, 32 de ellos ligados a Morena, el partido gobernante.

A esta cifra se suman los tres casos recientes, elevando el conteo a 53. Además, se registraron 104 incidentes de violencia política, incluyendo 24 amenazas, 15 atentados con armas de fuego, 11 secuestros y dos desapariciones. El 81.7 por ciento de las víctimas son figuras municipales: alcaldes, regidores, síndicos, candidatos. La violencia no distingue colores partidistas, pero golpea con saña a quienes operan en el ámbito local, donde el Estado es más frágil y el crimen, omnipresente.

No hay inocencia en este paisaje. En estados como Veracruz, Chiapas, Jalisco, Guerrero, y Michoacán, el crimen organizado coexiste con el poder y muchas veces lo sustituye. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado cómo líderes criminales se han incrustado en el aparato gubernamental, algunos descubiertos y destituidos bajo el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, pero muchos más, sin duda, agazapados en las sombras.

En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle condenó el asesinato de Yesenia Lara y prometió justicia, pero sus palabras suenan vanas. El caso de Germán Anuar Valencia, candidato de la coalición Morena-PVEM en Coxquihui, asesinado el 29 de abril en el primer día de su campaña, sigue sin resolverse. Un bebé de 10 meses resultó herido en ese ataque, un recordatorio cruel de que la violencia no respeta ni a los inocentes.

Hablemos claro: en vastos territorios de México, las elecciones son una farsa. Los cárteles —además de extorsionar o intimidar—, financian campañas, imponen candidatos y colocan operadores en puestos clave. Según un análisis del Colegio de México sobre los comicios de 2021, los asesinatos políticos buscan manipular resultados electorales o desincentivar la participación ciudadana. En 2025, este patrón se repite con cinismo descarnado.

Las campañas no se ganan exclusivamente en las urnas, sino en negociaciones oscuras con grupos armados. Quienes se niegan a pactar, como Yesenia Lara, pagan el precio último. Y quienes aceptan, a menudo, sólo compran tiempo antes de convertirse en peones prescindibles.

Esta realidad no es exclusiva de los rincones rurales. En Michoacán, dos candidatos a la alcaldía de Maravatío, Miguel Ángel Zavala (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN), fueron asesinados en febrero de 2024 con cinco horas de diferencia. En Jalisco, además del caso de Córdova Díaz, las amenazas han obligado a candidatos a renunciar, como Lorenzo Martínez en Zacapu. En Morelos, Cuernavaca y Huitzilac registran cinco incidentes cada uno.

La violencia política se extiende como una plaga, alimentada por la impunidad y la complicidad. En 2021, más de la mitad de los casos analizados por el informe Urnas y Tumbas del Colmex quedaron sin detenidos, y las sentencias fueron excepcionales.

No podemos seguir llamando a esto un “clima de violencia”, como si fuera un fenómeno natural sin culpables. La violencia política tiene nombres y apellidos: cárteles que operan con libertad, autoridades que miran hacia otro lado, y un sistema político que ha normalizado el silencio.

La frase “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, repetida hasta el cansancio, además de haber sido una política fallida; fue una rendición. Peor aún, su defensa de los criminales como “seres humanos” que merecen respeto es un insulto a las víctimas y una licencia para la barbarie. Mientras el gobierno federal se lava las manos, los municipios se convierten en campos de batalla donde las balas sustituyen a los votos.

Necesariamente tuve que detenerme a pensar en Yesenia Lara, en su vida truncada a los 49 años, en su esposo asesinado antes que ella, en los sueños que llevó a esa caravana trágica en Texistepec. Me niego a reducir su historia a una estadística. Ella, como Esteban Alfonseca, Edmundo Martínez, Luis Armando Córdova, y tantos otros, no merece ser olvidada en el torbellino de titulares. Urge descubrir las verdaderas causas de estos crímenes, que hoy podemos calificar como viles ejecuciones, sin asumir de antemano vínculos de los muertos con el crimen organizado, que también podrían explicar —no justificar—, sus asesinatos.

Pero más allá de desentrañar los motivos, me niego a aceptar que estas muertes sean inevitables. La solución no está en blindar campañas con más escoltas o en desplegar operativos que se disuelven tras los funerales. El problema es estructural: el crimen organizado ha infiltrado el poder porque el Estado lo ha permitido. En muchos casos, ya no hay línea entre el gobierno y los cárteles; ambos ya son lo mismo.

Los mexicanos tenemos derecho a saber quiénes financian las campañas en nuestros municipios, quiénes imponen a los candidatos, y por qué las fiscalías no avanzan en las investigaciones. Tenemos derecho a exigir que los partidos rompan el silencio cómplice y que los gobiernos —desde el federal hasta el municipal—, desmantelen los vínculos con el crimen. Condenar los hechos no basta. Prometer justicia tampoco basta. La violencia electoral no se explica únicamente como un ataque a los políticos; es un asalto a la democracia misma. Cuando las balas deciden quién gobierna, el voto se convierte en un ritual vano.

Este es el México de 2025: un país donde la política es una sentencia de muerte para los valientes y a la vez un negocio sangriento para los oportunistas. No podemos seguir cubriendo los cadáveres con discursos vacíos. La mala hierba del crimen organizado no se erradica con promesas; se arranca de raíz, con voluntad política, instituciones fuertes y un rechazo absoluto a la impunidad.

Mientras el Estado siga esquivando su responsabilidad, la sangre seguirá corriendo y las urnas permanecerán teñidas de rojo. Prometer justicia, como en el caso de Germán Anuar —donde hasta un bebé de 10 meses resultó herido—, no basta: los gobernantes no podrán seguir fingiendo ceguera. Si no actúan con energía y sin contemplaciones, el México real, actual, el de las balas y el miedo, los arrastrará al abismo de su propia incapacidad e inacción.