![]()

NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El narcocorrido tiene el valor cultural de enseñar las costuras del desbarajuste interno que está a la mirada de todos, aunque prefiriera no verse. Son ese humilde cancionero popular, del que hablaba Monsiváis, que narra los lados oscuros con piezas que obligan a admitir que el Estado va desnudo con sus vergüenzas al aire, sin atinar taparse de lo que todo el mundo puede ver.

En esa emoción social se prende, igual que con la vergüenza, el debate sobre la prohibición del narcocorrido como control social que ahuyente la mirada de la realidad que cantan bajo acusación de apología de la violencia. Como si criminalizarlos en el discurso generara el elogio público sin atacar el delito, que se proscribe en la ley y se respeta en los hechos. Qué mayor encomio de la violencia que la impunidad en un país en que llega a ser casi total.

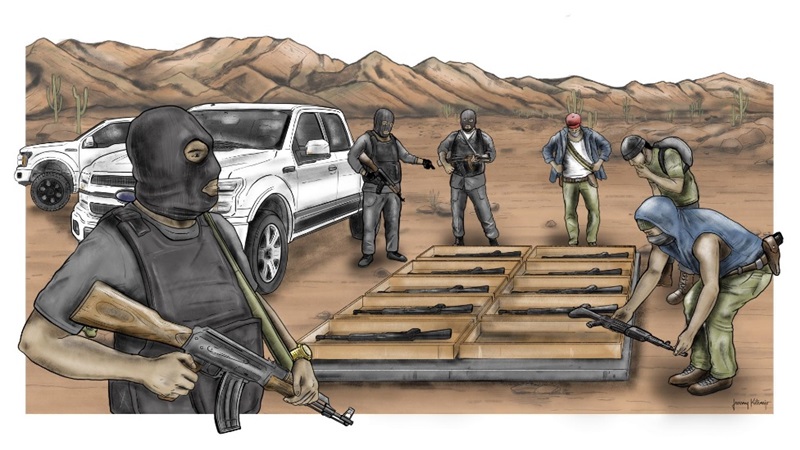

La polémica sobre los corridos tumbados con variantes de ditirambo a los jefes narcos no es nueva; hunde sus raíces hasta los de la Revolución Mexicana de historias de sobrevivencia a cualquier precio cantadas desde las periferias agrarias y la pauperización urbana. El último capítulo inició en marzo con un concierto de Los Alegres del Barranco, en la Universidad de Guadalajara, donde prodigaron canciones a El Mencho, líder del CJNG, mientras mostraban fotos suyas con el relieve de los vencedores de la parte oscura del Estado, en el cual el dinero brilla como signo de distinción frente a la pobreza y desempleo, y a poca distancia del “rancho del horror” en que la ONU tiene la mirada puesta por presumir su uso para adiestrar y desaparecer a la fuerza a jóvenes reclutados por ese cártel.

Desde entonces seis estados los han prohibido en espectáculos públicos, con el airado y violento rechazo de la respetable audiencia que, en un concierto de Luis R. Conriquez, en Texcoco, respondiera con destrozos al auditorio cuando se negó a interpretar narcocorridos. Otros cantantes optan por cambiar sus letras y cuidarse de elogiar la agresividad sobre la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? ¿Debía prohibirse Contrabando y traición?

La prohibición es una sutura endeble para esconder las vergüenzas del Estado que, al contrario, las remarca. En primer lugar, por su falta de disposición de hacer cumplir sus propias leyes. Y, en consecuencia, puede derivar en otra vindicación de historias como la del “Hombre Marlboro”, el zar del contrabando colombiano extraditado a EU y, ahora, de regreso a su ciudad quiere gobernarla.

La impunidad es el mayor elogio de la violencia porque normaliza comportamientos prohibidos e ignora las reglas sin repercusiones, lo cual agrava la percepción de que las autoridades no hacen más que hacerse tontas con estas prohibiciones y abrirle más espacios a la corrupción. Este sinsentido lo podemos ver también estos días en ejemplos concretos, además del narcocorrido, de vetos a la comida chatarra en universidades y escuelas que, en la práctica, son letra muerta o burladas por la “inteligencia” de empresas, distribuidores y personal de los planteles.

Tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando dice que es “absurdo” prohibir los narcocorridos, aunque su alternativa de educación y formación de valores sea un tratamiento de largo plazo, un zurcido invisible a respuestas culturales de nuevas generaciones que llevan dos décadas de guerra contra el narco en un país abarrotado de muertes y desaparecidos. Por eso se equivoca Ricardo Monreal que, como tantos, concibe el derecho penal como instrumento de control social para vestir al Estado con nuevas leyes de papel que lo dejan más desnudo.

Dado que, en segundo lugar, en un Estado de derecho la cosa no funciona así, en especial cuando no funciona, y menos si esa pretensión de control se presta a la interpretación y el poder que ejercen grupos poderosos para reprimir lo que sienten que los amenaza, es decir, formas de control más o menos burdas de dominación, dicho sea de paso, como hace Trump con la prohibición de visas a grupos de narcocorridos. Es otro ejemplo de que la prohibición de expresiones culturales no puede verse sólo desde el lente de la seguridad, sino además desde la mirada amplia de la libertad de expresión.